«Les rebelles ont changé de camp. Porter un costume aujourd’hui est un acte de résistance, la marque d’une contre-culture» comment pourrait-on contester les mots d’Hugo Jacomet à une heure où le streetwear s’est répandu comme une gangrène ?

Le sartorialisme n’était à l’origine qu’un murmure, d’abord chuchoté par quelques utopistes et rêveurs qui refusaient de se soumettre à l’obscurantisme du médiocre généralisé. C’était à ce point un murmure, que le mot sartorial même était ignoré de tous (et il l’est encore pour beaucoup).

Nous savons depuis Orwell qu’un mot est une arme. Pointée sur l’autre, tournée contre soi. Un mot renferme la possibilité d’une pensée. Un mot est une clé. Si cette clé disparaît c’est un pays de possibles qui se referme.

Les idées les plus loufoques ont souvent un destin qui ignore la prudence de la raison, et le sartorialisme est passé de murmure à idée, et d’idée à avant-garde. Pour finir par devenir une norme?

L’idée presque anachronique du sartorialisme n’a cessé de conquérir jour après jour de nouveaux hommes ramollis par le matraquage publicitaire d’une industrie de masse qui elle est obnubilée par le profit au détriment de la qualité et du bon sens.

Pourtant nous pouvons distinguer au moins deux types de sartorialistes aux contours assez nets. Les premiers appartiennent à une sorte d’aristocratie (réelle ou supposée). Ils sont la figure de proue. Le vaisseau amiral. La caution panache du mouvement, les chuchoteurs originels, ceux qui osent et poussent les autres à les suivre dans l’audace du geste. Ils guident les timides de l’autre côté de la rive. Ce sont les passeurs qui aident les hommes à traverser le styx du style. Ils sont la voix et la figure qui sert de référentiel, le point de départ et le but à atteindre.

Les autres sartorialistes appartiennent à une classe moyenne élargie, du tertiaire aux professions libérales. Tous cherchent ce beau perdu d’antan dans l’avenir. Ils partagent avec les premiers le goût du tissu mais ils se différencient de la classe précédente de par leur rôle. Si les premiers lancent l’impulsion et posent les jalons, les deuxièmes ont pour fonction de démocratiser le geste sartorial. De le rendre accessible au plus grand nombre en tempérant le faste des premiers, en imaginant un sartorialisme du quotidien, avec des habits fonctionnels et beaux mais qui puissent se porter au milieu des hordes de la foule endormie. C’est un subtil équilibre entre élégance et discrétion.

Mais alors qu’en est-il de nous autres ? Ceux n’appartenant à aucune de ces deux classes ? Les partisans, ouvriers et paysans comme le rappelle la chanson (qui manqua de peu d’être notre hymne national). Les ouvriers du bâtiment, ceux du génie civil et tous les manutentionnaires; les artisans, les agriculteurs, les marins et les soldats. Les petites gens, le prolétariat ?

Et bien il n’est pas de sartorialisme pour nous, sauf quelques rares exceptions. Nous troquons nos chaussures de sécurité pour des sneakers. Nos pantalons de travail contre des joggings (ou des jeans déglingués dans le meilleur des cas). Notre bleu de travail contre des T-shirts chinois. Alors même que nous sommes la dernière classe sociale à posséder une distinction nette entre l’uniforme de travail et le vêtement de maison. C’est d’ailleurs ce qui nous différencie le plus des citadins du tertiaires, car pour eux le vêtement du weekend peut (ou pourrait) se porter au travail. Le monde professionnel ayant assoupli ses exigences en matière de code vestimentaire en nivelant par le bas l’élégance minimum requise.

Que faisons-nous de cette caractéristique? Rien. Pourtant nous aurions tout à gagner à nous pencher sur les préceptes du sartorialisme revisité selon nos besoins.

J’entends qu’il puisse être difficile pour un pied qui a sué dans une chaussure de sécurité d’enfiler un mocassin à pampilles. C’est le corps lui-même qui en rejette l’envie. Mais devenir un sartorialiste ne signifie pas singer la nécessité des autres classes.

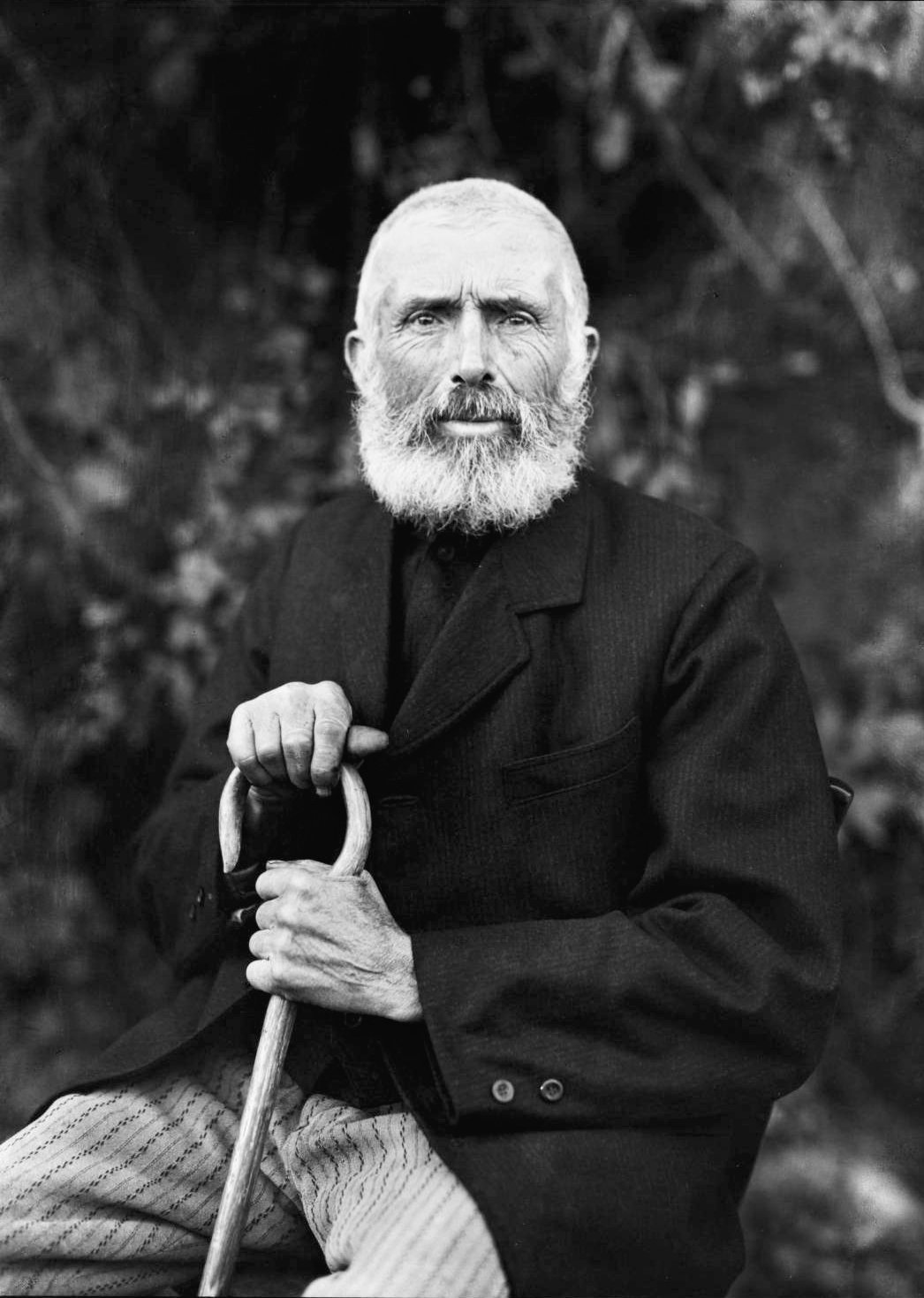

Comme une anecdote vaut mille raisonnements, permettez-moi d’évoquer feu mon grand-père puisque je me souviens encore très clairement de lui (bien que j’étais encore très jeune quand il nous a quitté):

Immigré et partisan italien, maçon, ayant connu la faim, la guerre, et les mites des vieux quartiers parisiens. Sur les photos de jeunesse on pouvait le voir arborer une moustache fine à l’italienne qu’il a par la suite troqué pour une imposante moustache gauloise, comme un symbole, sans ne jamais perdre en route sa casquette plate.

Cet homme-là n’aurait jamais fait l’impasse sur son costume sur mesure. Il était petit, doté d’épaules démesurées, des mains calleuses ayant pris la forme des briques qu’il manipulait chaque jour. Le dos voûté sous le poids des sacs, et les rides du visage creusées de sillons profond avant d’avoir eu trente ans… et pourtant ! Pourtant quand il enfilait son costume et allait danser au bal, aucun homme de quelque rang social ne pouvait le contester en allure et en légèreté de pied. Quand il enfilait son costume à rayures, il retrouvait de l’allure, sa silhouette fatiguée retrouvait du panache.

Et quand il devait aller courtiser les dames, il ne se trouvait pas d’excuse de mollasson, il n’avait pas peur de dire qu’il était ouvrier et prolétaire, c’était même sa fierté et sa dignité.

Plus jeune, encore en Italie dans la belle région de Parme, fauché comme les blés il ne pouvait se permettre l’achat d’un costume complet et d’une chemise, alors il avait demandé au tailleur de lui coudre le plastron de la chemise sous le costume, de tel sorte qu’il était pour ainsi dire torse nu sous son costume ! Mais rien n’arrête un homme qui veut aller séduire les plus belles filles du bal à 20km de son village, parcours qu’il effectuait à pied et de nuit pour être rentré au petit matin et travailler de nouveau.

Je reste convaincu que le costume jouait un rôle déterminant dans l’image qu’il avait de lui même. C’était l’armure qui lui permettait d’oublier sa condition précaire.

Après avoir trimé des heures durant, en avalant les particules d’amiantes, à nager dans la poussière du ciment, à en devenir blanc, il savait que quand il enfilait son costume, sa chemise blanche, sa cravate et sa casquette il redevenait celui qu’il était au fond. Un danseur hors pair. Il redevenait un Homme. Enfiler son costume c’était retrouver ses rêves, sa joie et ses responsabilités.

Mon grand-père n’était pas une exception. Il était la norme autrefois. J’en veux pour preuve cette série photo d’August Sander, Deutsche Menschen (Les allemands). Ces photographies m’ont profondément et durablement marqué dans mon rapport au chemin sartoriel. En voici quelques-unes de fermiers et d’ouvriers. Je vous laisse vous faire une idée…

Que nous dise ces images? Qu’il n’est pas nécessaire de porter des costumes en laine Super 250’s de chez Loro Piana pour être élégant. Non plus que de posséder un smoking en velours, ou des mocassins à pampilles, mais surtout qu’il n’est pas nécessaire de posséder un compte en banque à six chiffres pour avoir de l’allure.

Si les allemands d’avant-guerre, ceux-là même qui avaient besoin d’une brouette entière de Deutschemarks pour acheter un bout de pain, réussissaient à être élégants, malgré la misère et la famine, quelle excuse avons-nous?

Aller vers le sartorialisme pour nous autres c’est le meilleur moyen d’économiser de l’argent. Ou du moins de ne pas le gâcher en vêtements à l’obsolescence instantanée.

Cette paire de chaussures qui vaut trois fois le prix d’une chinoiserie résistera au temps, gagnera en patine, en caractère et en densité, là où le bout de cuir plastifié aura déjà rendu l’âme depuis longtemps. Viser les matières de qualité (chambray, tweed, flanelle, denim, cuir) c’est économiser de l’argent, et pour des populations comme les nôtres qui savons que dix euros peuvent faire la différence à la fin du mois, c’est un argument qui n’est pas à minimiser.

C’est aussi retrouver la fierté de nos corps. Rien ne met plus en valeur un corps bien bâti par le labeur du travail manuel qu’un beau costume en laine. Ajoutez à ce costume une paire de bottines solides dont la patine se magnifiera avec le temps, et vous n’aurez plus à vous excuser. Votre vêtement sera le prolongement de votre force et non la honte d’une bourse trop maigre.

J’ai souvent pu constater sur les sites dédiés à l’élégance qu’il était proposé au monde ouvrier, la seule panoplie du workwear, à base de jean, de chemise et de veste. J’aime le style workwear bien sûr. Mais pourquoi devrions-nous limiter l’usage des costumes, et pantalons à pince aux seuls mariages (et enterrements)? Pourquoi bannir ce que nos corps portent si bien ? Ce qui flatte tant notre silhouette? Y-a-t-il plus de caractère que le contraste des mains calleuses et des visages burinés par le soleil sur une chemise immaculée ?

Et je n’ai pas évoqué les femmes…mais c’est une expérience qui ne peut être retranscrite seulement avec des mots, il faut le vivre pour le croire. Les jours où, enhardit de courage, j’ose le costume croisé, je vois mon reflet magnifié dans la pupille de ces femmes pour lesquelles je n’étais qu’un invisible.

Bien sûr mes épaules et surtout mes mains trahissent immédiatement mon appartenance. C’est un élément que nous oublions trop souvent, mais les femmes sont fascinées par nos mains, elles y lisent nos vies comme dans un livre ouvert. Nos épaules, nos bras et nos mains présagent des mots que les femmes seront disposées à écouter.

En définitive, la finesse du revers de mon costume et la ligne impeccable d’une épaule napolitaine comptent bien sûr, pourtant jamais ils ne cacheront la vérité d’un corps de labeur, mais ce contraste crée précisément l’attraction. La tension qui se joue entre un physique rude et le raffinement d’une coupe impeccable est quelque chose qui ne laisse personne indifférent.

C’est pourquoi j’écris ces quelques lignes pour le petit peuple du labeur, en ayant conscience que le chemin à parcourir est encore très long. Je crains de nous voir manquer à nouveau un train qui ne nous attendra pas éternellement.

Ce murmure se propose, humblement, de repenser notre prolétariat, retrouver cette fierté quelque peu souffreteuse. Un murmure qui hurle de ne pas s’interdire d’être fier. Un murmure pour tenter, maladroitement, imparfaitement, d’interroger ce que pourrait être un sartorialisme ouvrier. Nous n’avons pas besoin d’une garde robe faite de costumes croisés réalisés dans les plus beaux tissus italiens ou anglais ni plus que de chaussures bespoke. Mais déjà si on pouvait faire de quelques costumes en demi-mesure, quelques chemises de qualités, des pantalons bien coupés (le drame de notre époque !) une nouvelle normalité, vêtements que l’on porterait en dehors du travail, nous donnerions alors un signal fort aux enfants, aux femmes, et aux puissants: Le prolétariat est de retour! Vigoureux et prêts à reprendre ce qui lui appartient! Nous ne rognerons plus l’élégance sous le prétexte de la misère; le front haut et la stature fière à l’image de nos ancêtres qui pourront dire «Ah vous nous valez bien!».

Ce n’est encore qu’une simple utopie. Mais les plus beaux palais ne sont-ils pas que murmure avant d’être fait de pierre ?

Pour aller plus loin :

Cet article est réalisé en connexion avec l’épisode 2 de l’émission Sartorial Times que nous vous invitons à consulter pour approfondir cette notion de sartorialisme ouvrier.

Une prose de haute voltige. Ou de haute couture.

« La langue française fait dériver les mots ‘texte’ et ‘textile’ d’une même étymologie. Texte, texture, textile, tissu… tous ces mots partagent une racine indo-européenne, dont hérite le latin ‘textus’ qui exprime l’action de construire, de fabriquer des ouvrages faits de matériaux entrecroisés». Cet extrait du livre En tenue d’Eve de Delphine Horvilleur est divinement incarné par votre article. La dextérité de la plume est indéniable : les références historiques doublées d’anecdotes familiales personnelles sont élégamment narrées. Sachant que le sartorialisme ouvrier m’était inconnu, je suis d’autant plus ravie d’avoir pu le découvrir sous cet angle et au fil de ces mots justement choisis.

Merci beaucoup ! On est ravi de voir que vous avez véritablement apprécier notre contenu.

C’est tellement beau. Issu moi même d’une famille de paysans et d’ouvriers, que de résonances, que de fierté à lire ces lignes et à y reconnaître le sens de l’honneur de mes ancêtres.

Merci Valtam ! Effectivement la classe moyenne et les travailleurs ont grand besoin de renouer avec cet esprit et cette dignité, cette élégance !

Merci beaucoup Valtam, je suis heureux si mon humble texte vous permet de ressentir la fierté de nos anciens.

Au plaisir,

Louis